入社のきっかけ

入社のきっかけは、大学内でのドワンゴの会社説明会に参加したことです。ニコニコ動画は中学生の頃から利用していましたが、それに加えて、N予備校のリアルタイム授業など、インタラクティブなWebサービスを展開していることに改めて面白さを感じました。また、エンジニア文化や働きやすい環境が整っていることにも惹かれました。昔から知っている大規模なサービスに携われることと、エンジニアとして成長できそうな環境に魅力を感じ、入社を決めました。

信頼できるインフラサービスの提供

初めての仕事は、オンプレとパブリッククラウドの併用

入社後は、オンプレ上に構築したプライベートクラウドの開発・運用を行う部署に所属し、社内向けのContent Delivery Network (CDN) サービスの開発・運用を行いました。CDNは、静的コンテンツをキャッシュして効率的にユーザーに提供するネットワークであり、ウェブサイトを構成するHTMLや、ニコニコのユーザーアイコンや動画サムネイルといった画像ファイルなどの配信を行っています。オンプレとパブリッククラウドを併用することにより、可用性を担保しつつ低コストに静的コンテンツを配信可能な点がメリットとして挙げられます。

現在このCDNサービスは全面的にパブリッククラウドに移行していますが、オンプレとパブリッククラウドを両方経験することにより、それぞれの技術的な側面だけでなく、可用性やコスト感などのインフラ特有の知見を得ることができ、現在の業務にも活かせています。

参考:ハイブリッドクラウドで実現する低コスト静的コンテンツ配信ネットワーク(CDN)サービス - KADOKAWA Connected Engineering Blog

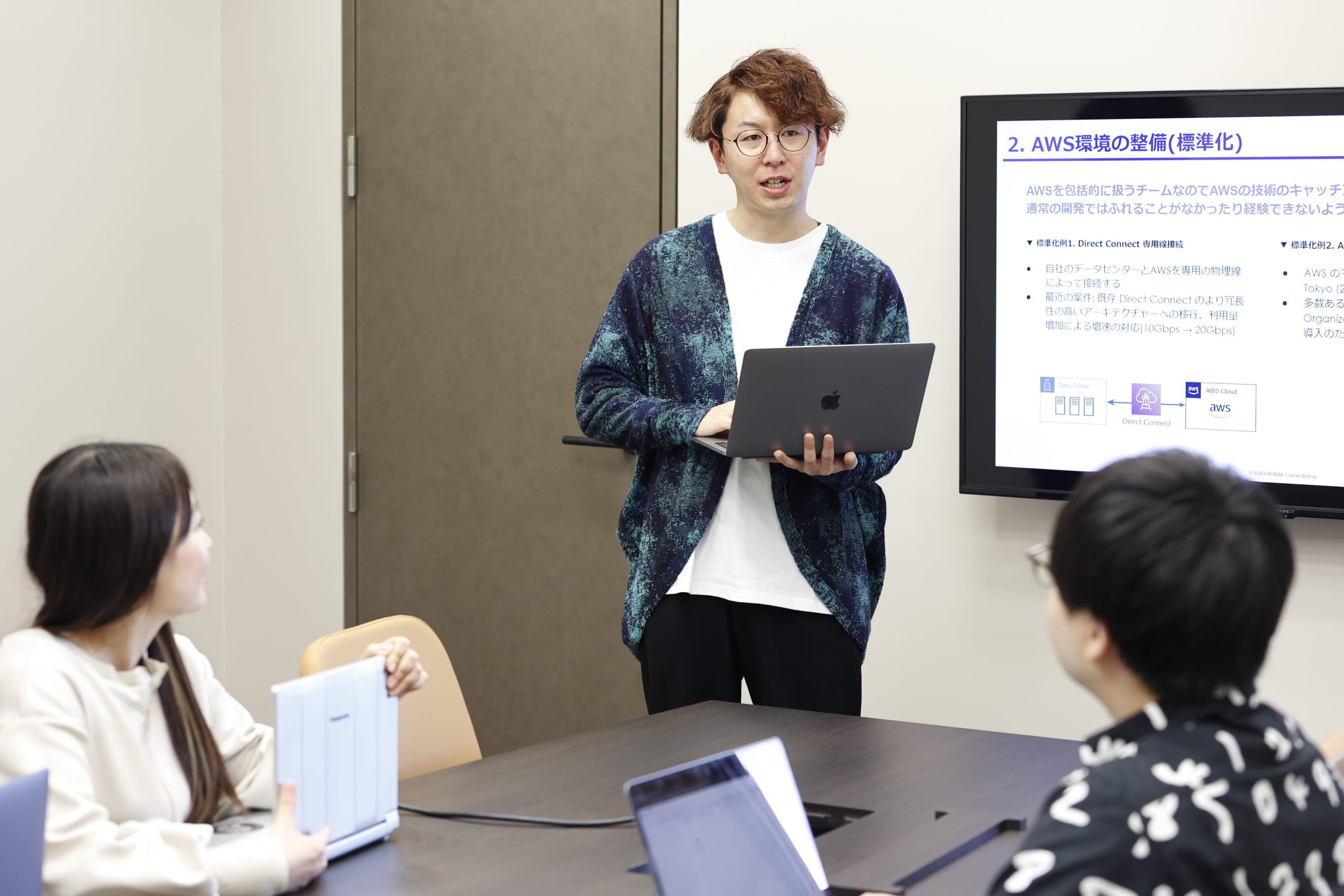

パブリッククラウドによるインフラの設計と運用

現在は、KADOKAWAグループが提供するWebサービスをオンプレからパブリッククラウドに移行するプロジェクトに携わっています。プロジェクト内では、インフラチームのリーダーとして、チーム内のタスク管理やインフラアーキテクチャの設計を担当しています。大規模なサービスのインフラを効率的に管理するために、Infrastructure as Code (IaC) やCI/CDの設計も行っています。また、開発が完了しリリースしたら終わりではなく、提供しているインフラの運用も行っており、運用改善にも注力しています。運用改善は地味な仕事と思われるかもしれませんが、コストや工数の削減が数字として表れることと、減らせた分の工数でよりクリエイティブな仕事にチャレンジできることから、やりがいを感じています。

プロジェクトを成功に導くチームビルディング

適切なRoB設計

様々なWebサービスに携わっており、ステークホルダーが多いため、ミスコミュニケーションがないように気を付けています。Slackやプロジェクト管理ツール上でのテキストコミュニケーション、オンラインミーティング上でのオーラルコミュニケーションの双方を適切に使い分けるよう意識しています。

また、プロジェクトの進行状況に合わせてRhythm of Business (RoB) を調整するようにしています。例えば、設計・開発フェーズでは、日次でミーティングを行うことにより、困りごとをすぐに相談できるようにしたり、プロジェクトが安定運用できるフェーズに入ったら、ミーティング頻度を減らすことにより、メンバーが時間を効率的に使えるようにしたりなどの工夫をしています。

技術的な挑戦を支える学びの場と風土

KADOKAWAグループの持つ多種多様なWebサービスやアプリケーションのインフラに携わることができ、日々技術的な学びが多いです。クラウド技術の進化スピードは速く、新機能が頻繁に追加されており、常にキャッチアップが必要な領域であると感じています。クラウドサービス部は、技術に対する強い好奇心を持ったメンバーが多く、積極的にカンファレンスや勉強会へ参加しています。そこで得た知見をSlackの雑談チャンネルに投稿したり、チーム内でRecap会を行ったりするなど、技術的な学びを共有して共に高めていく文化を大切にしています。

参考:AWS re:Invent 2024に参加してきた - KADOKAWA Connected Engineering Blog

Value(行動指針)の中で大切にしたいもの

大切にしたいのは「最大公約数を見出す」

これまでのインフラアーキテクチャ設計を通して、意思決定の際には複数案を比較検討することが重要だと実感してきました。インフラの構築においては、可用性、コスト、運用負荷など多様な評価軸があり、それぞれの案にメリット・デメリットが存在します。それらを考慮し、複数案を比較検討した上で、プロジェクトに最適な設計を選択するよう意識しています。

この考え方は、技術的な側面だけでなく、プロジェクトの進行やリスク軽減にも役立っていると感じています。これからも、それぞれのステークホルダーにとっての幸福の最大公約数となる選択をできるよう心懸けていきたいと思います。

※2025年2月時点の記事です。